Carl Philipp Stamitz (1745-1801) · Sinfonie in Es-Dur

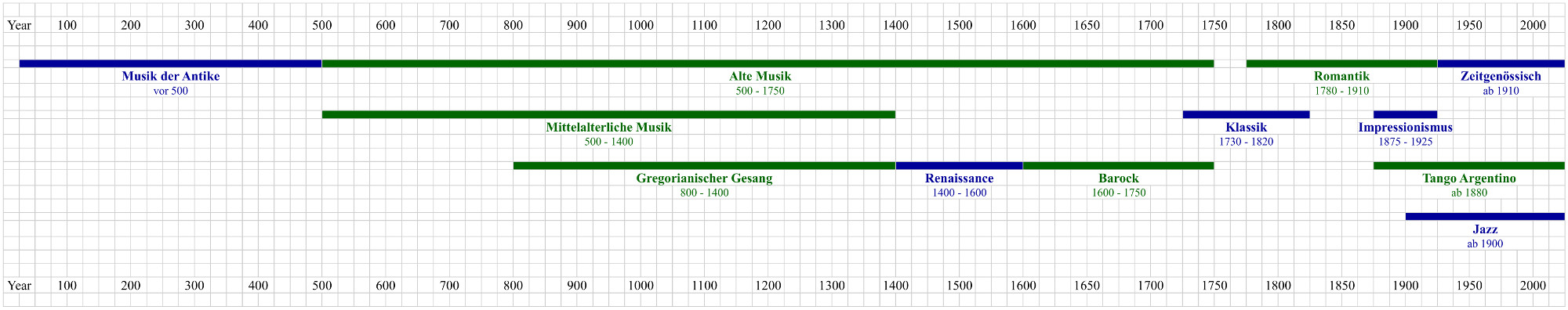

Carl Stamitz wurde 1745 als ältester Sohn des Violinisten und Komponisten Johann Stamitz zu Mannheim geboren. Dieser stand seit 1741 als Konzertmeister im Dienst des späteren Kurfürsten Karl Theodor. Mannheim war bereits seit 1720 Karl Theodors Residenzstadt. Sein berühmtes Orchester, die Mannheimer Hofkapelle, kann als erstes "Orchester" im heutigen Sinn betrachtet werden. "Es sind wirklich mehr Solospieler und gute Komponisten in diesem als vielleicht in irgendeinem Orchester in Europa", schrieb 1773 der "musikalische Weltreisende" Ch. Burney hierzu in sein Tagebuch. Damit boten sich einzigartige Voraussetzungen zu einem repräsentativen Musikleben, in dem sich der Stilwandel vom "Barock" zur "Klassik" vollziehen konnte. Zahlreiche Merkmale dieses Wandels wären zu nennen, einige betreffen die Organisation, andere das Repertoire oder die Aufführungspraxis. Typisch ist z.B. das Verschwinden des Generalbasses; die Bassstimme wird den Melodielinien der Oberstimme untergeordnet und das melodische Geschehen dadurch differenzierter. Zugleich verdrängt der einfachere, sich in Metrik und Periodenbau der Melodie anpassende homophone Satz den kontrapunktischen. Zu den bisherigen Klangkontrasten einzelner Orchestergruppen tritt die einheitlich artikulierende Dynamik des geschlossenen Orchesterverbandes hinzu, zum terrassenartigen Abwechseln verschiedener Klangstärken kommt nun die stufenlose An- und Abschwelldynamik und eröffnet neue Ausdrucksperspektiven. Zur Ausbreitung des Mannheimer Stils hat Johann Stamitz maßgeblich beigetragen, auch als Lehrer - wobei die Söhne Carl und Johann Anton (1754-1809) als wichtigste Schüler und Traditionsbewahrer zu nennen sind. Der zwölfjährige Carl Stamitz wurde nach dem Tode des Vaters 1757 durch verschiedene Orchestermitglieder unterwiesen, vor allem durch C. Cannabich. Er trat mit siebzehn Jahren selbst in die Hofkapelle ein und gehörte ihr bis 1770 an. Hierauf folgten viele Jahre wechselnder musikalischer Tätigkeiten, die ihn in vielen europäischen Residenzen berühmt machten. 1794 ließ er sich mit seiner Familie in Jena nieder und wirkte dort als akademischer Musikdirektor bis zu seinem Tod. Seine Werke umfassen etwa 80 Sinfonien, darunter 26 konzertante, viele Solokonzerte, Streichquartette und andere Kammermusik. Leider ist davon nur ein Bruchteil erhalten.

Johann Joachim Quantz (1697-1773) · Konzert für Flöte, Streicher & Basso Continuo in G-Dur Nr. 161

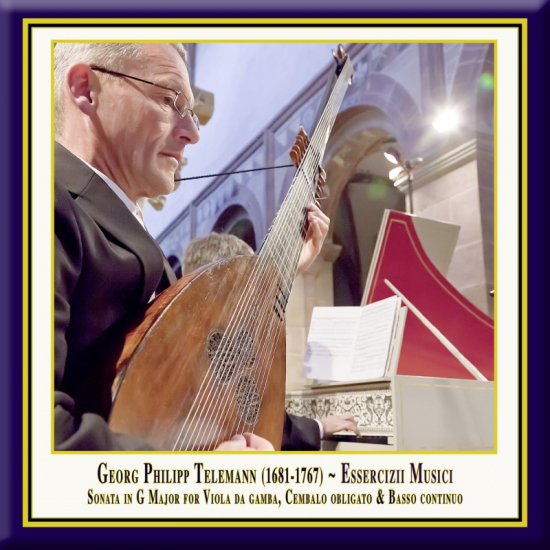

Johann Joachim Quantz, geboren in der Nähe von Göttingen, Sohn eines Hufschmiedes, früh verwaist, von seinem als Stadtmusikus in Merseburg wirkenden Onkel betreut und mit verschiedenen Blas- und Streichinstrumenten vertraut gemacht, erhält als Siebzehnjähriger seine erste Anstellung in Radeburg und Pirna und wird drei Jahre später in Dresden sogenannter "Stadtpfeifer". Eine Studienreise führt ihn 1717 nach Wien, wo er bei J. D. Zelenka und J. J. Fux den sogenannten "Palestrinastil" kennen lernt. Weitere Studien- und Konzertreisen bringen ihn nach England, Frankreich und Italien. Er macht dabei Bekanntschaft mit Händel, Scarlatti und Hasse, 1728 auch mit dem späteren Preußenkönig Friedrich I. und wird dessen Flötenlehrer und neben C. Ph. E. Bach, Benda, und Graun wichtigster musikalischer Berater. Seine musikgeschichtliche Bedeutung als Komponist, Interpret und Theoretiker ist beachtlich, ebenso seine – z. B. durch die Gemälde von Adolf von Menzel unterstrichene – Popularität. Die Musikwelt verdankt ihm rund 300 Flötenkonzerte und weitere 200 meist kammermusikalische Werke, außerdem das bis ins 19. Jahrhundert hinein vorherrschende Schulwerk "Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen" (1752). Dieses stellt zugleich die wichtigste Dokumentation der Kompositionslehre und Musikdidaktik des Barock und des Überganges zur Frühklassik dar. Das Flötenkonzert G-Dur kommt dem dort aufgestellten Ideal besonders nah und könnte mit eigenen Worten des Komponisten etwa so beschrieben werden:

1. Satz, Allegro, G-Dur, 4/4-Takt: "Prächtiges wohl ausgearbeitetes Ritornell ... von proportionirlicher Länge ... , aus wenigstens zweien Hauptteilen bestehend, Solosätze nicht zu kurz, teils singend, teils schmeichelnd, mit kurzen, lebhaften Tuttisätzen abwechselnd..."

2. Satz, Arioso, mes-to, g-moll, 3/4-Takt: "... im langsamen Satz muß der Gesang von der Hauptstimme mit Tuttisätzen concertieren, ... rührend, ausdrückend gesetzt, als wenn Worte darunter gehörten..."

3. Satz, Presto, 2/4-Takt: "...im Finale seien die Ritornelle kurz, lustig, feurig, doch dabei etwas tändelnd, .... die Hauptstimme habe einen gefälligen, leichten, flüchtigen Gang und eine Leichtigkeit der Passagen, damit man an der Geschwindigkeit nicht gehindert werde..."

Giovanni Battista Sammartini (1701-1775) · Sinfonia in C-Dur

Giovanni Battista Sammartini wurde im Jahr 1700 oder 1701 als Sohn des französischen Oboisten Alexis Saint-Martin in Mailand geboren. Über das genaue Geburtsjahr kann man spekulieren, da das Sterberegister aus dem Jahre 1775 als 74-jährig bezeichnet. Über seine Kindheit und Jugend ist wenig bekannt, außer, dass er von seinem älteren Bruder Giuseppe und natürlich seinem Vater im Oboenspiel unterrichtet wurde. Sein Bruder Giuseppe war ein erfolgreicher Oboist. Giovanni war ab 1724 als "Maestro da cappella" zunächst an der Jesuitenkirche San Fedele zu Mailand tätig, im Laufe seines Lebens war er an fast allen Mailänder Kirchen als Organist beschäftigt und in den 1730er Jahren begann er zu unterrichten. Zu seinen Schülern zählten u. a. Christoph Willibald Gluck, Luigi Boccherini und JC Bach. Sammartini schrieb rund 450 instrumentale und vokale Werke, darunter ca. 70 Sinfonien, die ihm sicher zugeschrieben werden können. 75 weitere Sinfonien könnten aus seiner Feder stammen, aber das ist nicht sicher. Ebenso schrieb er Kammermusik, geistliche Musik, hauptsächlich Kantaten, und drei Opern. Guiseppe Sammartinis kompositorisches Schaffen erstreckt sich überwiegend auf das Gebiet der Instrumentalmusik. Als Komponist von Sonaten und Konzerten kann er ebenbürtig neben Händel und Geminiani gestellt werden. Stilistisch ist er von dem musikalischen Umbruch vom Barock zur Klassik auf dem Kontinent noch weitgehend unbeeinflusst.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) · Konzert für Flöte & Orchester Nr. 1 in G-Dur

Mozarts Sympathie für Blasinstrumente zeigt sich bei ihrer unverwechselbaren Behandlung in den Orchesterwerken. Oft sind Bläserwerke bei ihm auch Zeichen einer freundlichen Zuwendung zu bestimmten Musikern. 1777 hatte er im Hause der Musikerfamilie Wendling den reichen holländischen Arzt und Flötenliebhaber Ferdinand Dejean kennengelernt und auf dessen Bestellung mehrere "kleine Concertln und ein paar quattro auf die Flötte" komponiert. In Mozarts späteren Jahren bestand übrigens eine freundschaftliche Verbindung zwischen Dejean und Mozarts Wiener Ärzten. Beim G-Dur-Konzert KV 313 lässt Mozart die Flöte nur von Streichern, einem Oboenpaar (in dieser Aufführung von Flöten übernommen) und einem Hörnerpaar begleiten. In der Exposition des Allegro maestoso stellt er einen konzentrierten Entwurf reichen Motivmaterials voran, der hierauf gemeinsam mit dem Soloinstrument großzügig entfaltet wird. Der Durchführungsteil verlangt vom Solisten einen weiten Atem, überspringt riesige Intervalle und ist reich an Modulationen und immenser Dramatik. Wie in den anderen Sätzen gipfelt auch hier die Reprise in einer freien Solistenkadenz. Der langsame Satz ist in durchführungsloser Sonatenform mit zwei verschiedenartigen Themengruppen angelegt. Bei der ersten scheinen Klangfülle und Kantabilität mit leichter Mittelstimmenbewegung auszuschwingen. Ihre Beschaulichkeit wird durch energisch akzentuierte Akkordpaare überschattet. Die zweite Themengruppe ist ein beseelter Dialog zwischen Soloflöte und Primgeige. Ein Rondo im Tempo di Minutto beschließt das Konzert, doch wirkt es durch kunstvolle bewegte Figurationen bedeutend lebhafter als die üblichen Menuette. Mehrfach wiederholte Refrainteile wechseln ab mit virtuos gesetzten, aber locker begleiteten Couplets.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) · Sinfonie Nr. 21 in A-Dur

Sinfonien gehören für uns selbstverständlich zu den von Mozart präferierten Gattungen. Dabei wird gerne übersehen, dass "die Sinfonie", wie wir sie kennen, nicht zuletzt unter Mozarts Händen erst entstand und dass viele seiner so betitelten Werke Vor- und Experimentalformen dieser Gattung darstellen. Man nimmt an, dass Mozart 55 Sinfonien geschrieben hat, von denen aber nur 41 bekannt sind. Und nur ein Fünftel dieser Werke entspricht dem, was wir heute ebenso unbekümmert wie irrtümlich als "klassische Sinfonie" bezeichnen. Die anderen vier Fünftel sind Jugendwerke, in denen Mozart sich (neben etlichen wichtigen Zeitgenossen wie Joseph Haydn) auf den Weg machte zu einer gültigen klassischen Form. Wie in vielen anderen Bereichen von Mozarts Schaffen entstanden diese Sinfonien meist in Gruppen, an denen man immer neue Entwicklungsstadien ablesen konnte. Eine erste kleine Gruppe entstand während der großen Europareise, die Vater Mozart mit seinen beiden Wunderkindern unternahm. Überhaupt dürfen die verschiedensten musikalischen Eindrücke, die Mozart auf Reisen erhielt, nicht zu gering veranschlagt werden. Sein Horizont wurde dadurch eindeutig erweitert und Anregungen fanden sich allerorten. So wurden in London auf der ersten Reise vor allem der Bach-Sohn Johann Christian und der Bach-Schüler Carl Friedrich Abel Vorbilder. In der zweiten Gruppe von Sinfonien verarbeitete Mozart die Eindrücke seiner zweiten großen Reise, auf der er in Wien die damals führenden Komponisten Wagenseil und Monn kennengelernt hatte. Es folgen zehn Sinfonien, die während und zwischen erster und zweiter Italienreise 1770/1771 komponiert wurden. 1772 entstanden dann mit den sechs "Salzburger" Sinfonien (datiert vor die dritte Italienreise) die ersten zum Teil bereits größer dimensionierten Werke dieser Gattung, die auch in Mozarts Entwicklung einen bemerkenswerten Fortschritt darstellen. In der A-Dur-Sinfonie machen sich die Einflüsse der umliegenden Italienreisen in einer starken und bei Mozart ganz neuen italienisierenden Gesanglichkeit bemerkbar. Die Satzfolge ist bereits gut klassisch die des schnellen Allegro, eines ruhigen Andante, eines lebendigen Menuetts mit Trioteil und eines quicklebendigen Schluss-Allegros, das mit seinen vielen Vorhaltsbildungen ein nicht geringes Potenzial an musikalischer Frechheit birgt. Neu ist vor allem auch die Instrumentierung, denn im zweiten Satz ersetzt Mozart erstmals in seinem Werk überhaupt die zwei Oboen durch zwei Flöten.

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.

Zahlreiche Reisen führten das Ensemble in mehrere europäische Länder, in die USA und viermal nach Südamerika (Argentinien, Uruguay, Brasilien). Eine besondere Ehre erfuhr der Chor durch die Einladung zur Zimriya in Israel als offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland (1992). 2001 und 2007 folgte der Chor Einladungen zu Namibia-Südafrika-Tourneen. 2008 eröffnete der Chor das "Gaude-Mater"-Festival in Tschenstochau/Polen mit Bachs h-Moll-Messe. Der Maulbronner Kammerchor wurde 1998 Sieger beim 5. Deutschen Chorwettbewerb in Regensburg in der Kategorie "Erwachsenenchöre". Im November 1998 gewann der Chor den Wettbewerb in Prag im Rahmen der 12. Internationalen Chortage und wurde als bester Chor des Festivals ("Laureat des Prager Festivals") ausgezeichnet. 2009 errang das Ensemble beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf den 2. Preis ("international herausragend"). Beim Internationalen Chorwettbewerb auf Malta wurde der Chor als zweifacher Kategoriesieger und bester Chor des Wettbewerbs ausgezeichnet. Dem Chor wurden in den vergangenen Jahren mehrere Uraufführungen anvertraut. Vom Maulbronner Kammerchor liegen mehrere Rundfunkproduktionen (SDR, MDR, BR, Polnischer Rundfunk) sowie 20 CD-Publikationen vor, darunter die Händel-Oratorien "Jephtha", "Joshua", "Israel in Egypt", "Samson", "Saul", "Judas Maccabäus", "Salomon", "Belshazzar" und "Messiah" sowie die Mozart-Fassung des "Messias".

Zahlreiche Reisen führten das Ensemble in mehrere europäische Länder, in die USA und viermal nach Südamerika (Argentinien, Uruguay, Brasilien). Eine besondere Ehre erfuhr der Chor durch die Einladung zur Zimriya in Israel als offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland (1992). 2001 und 2007 folgte der Chor Einladungen zu Namibia-Südafrika-Tourneen. 2008 eröffnete der Chor das "Gaude-Mater"-Festival in Tschenstochau/Polen mit Bachs h-Moll-Messe. Der Maulbronner Kammerchor wurde 1998 Sieger beim 5. Deutschen Chorwettbewerb in Regensburg in der Kategorie "Erwachsenenchöre". Im November 1998 gewann der Chor den Wettbewerb in Prag im Rahmen der 12. Internationalen Chortage und wurde als bester Chor des Festivals ("Laureat des Prager Festivals") ausgezeichnet. 2009 errang das Ensemble beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf den 2. Preis ("international herausragend"). Beim Internationalen Chorwettbewerb auf Malta wurde der Chor als zweifacher Kategoriesieger und bester Chor des Wettbewerbs ausgezeichnet. Dem Chor wurden in den vergangenen Jahren mehrere Uraufführungen anvertraut. Vom Maulbronner Kammerchor liegen mehrere Rundfunkproduktionen (SDR, MDR, BR, Polnischer Rundfunk) sowie 20 CD-Publikationen vor, darunter die Händel-Oratorien "Jephtha", "Joshua", "Israel in Egypt", "Samson", "Saul", "Judas Maccabäus", "Salomon", "Belshazzar" und "Messiah" sowie die Mozart-Fassung des "Messias".

Christoph Soldan verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit dem polnischen Dirigenten Pawel Przytocki, der u.a. mit dem Budapest Concert Orchestra, dem Orchestra Sinfonica de Xalapa in Mexico sowie dem Real Philharmonia de Galicia in Spanien konzertierte und seit 1999 ständiger Gastdirigent des Radiosinfonieorchesters Krakau ist.

Christoph Soldan verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit dem polnischen Dirigenten Pawel Przytocki, der u.a. mit dem Budapest Concert Orchestra, dem Orchestra Sinfonica de Xalapa in Mexico sowie dem Real Philharmonia de Galicia in Spanien konzertierte und seit 1999 ständiger Gastdirigent des Radiosinfonieorchesters Krakau ist.

Burkard Wehner ist der Gründer und musikalische Leiter des Ensembles. Geboren in Steinach an der Saale/Unterfranken. Studium der Germanistik und der Theologie an der Julius-Maximilian Universität Würzburg. Spezialstudium "Vokalmusik des Mittelalters und der Renaissance" und Studium der Musikwissenschaft am Brabant Konservatorium in Tilburg, Holland. Internationale Meisterkurse u.a. bei Andrea von Ramm, Jill Feldman, Marcel Pérès und Pedro Memelsdorff. Solistische Tätigkeit als Sänger auf zahlreichen internationalen Festivals in Polen, Holland, Österreich, Frankreich und Deutschland. Fungiert als musikalischer Berater für zahlreiche Ensembles mittelalterlicher Musik. Umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeiten im Bereich mittelalterlicher Quellenforschung. Lehrtätigkeit u.a. im Bereich der Musiksoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Workshops und Seminare zu Interpretation und Aufführungspraxis der Vokalmusik des Mittelalters. Regiearbeit für die Barockoper "Zenobia" von Tommaso Albinoni von 1694 für die syrische Nationaloper Damaskus im Rahmen der Kulturhauptstadt Damaskus 2008. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für die Grosse Landesausstellung in Konstanz von April bis September 2014: "Das Konstanzer Konzil - Weltereignis des Mittelalters". Er lebt und arbeitet in Berlin.

Burkard Wehner ist der Gründer und musikalische Leiter des Ensembles. Geboren in Steinach an der Saale/Unterfranken. Studium der Germanistik und der Theologie an der Julius-Maximilian Universität Würzburg. Spezialstudium "Vokalmusik des Mittelalters und der Renaissance" und Studium der Musikwissenschaft am Brabant Konservatorium in Tilburg, Holland. Internationale Meisterkurse u.a. bei Andrea von Ramm, Jill Feldman, Marcel Pérès und Pedro Memelsdorff. Solistische Tätigkeit als Sänger auf zahlreichen internationalen Festivals in Polen, Holland, Österreich, Frankreich und Deutschland. Fungiert als musikalischer Berater für zahlreiche Ensembles mittelalterlicher Musik. Umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeiten im Bereich mittelalterlicher Quellenforschung. Lehrtätigkeit u.a. im Bereich der Musiksoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Workshops und Seminare zu Interpretation und Aufführungspraxis der Vokalmusik des Mittelalters. Regiearbeit für die Barockoper "Zenobia" von Tommaso Albinoni von 1694 für die syrische Nationaloper Damaskus im Rahmen der Kulturhauptstadt Damaskus 2008. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für die Grosse Landesausstellung in Konstanz von April bis September 2014: "Das Konstanzer Konzil - Weltereignis des Mittelalters". Er lebt und arbeitet in Berlin.