I

m Jahr 1827, ein Jahr vor seinem Tod, schreibt Franz Schubert im Alter von 30 Jahren die Impromptus. Er hat jeweils vier Impromptus zu einem Zyklus zusammengefasst, vielleicht um sie sowohl einzeln, als auch als Zyklus spielen zu können.

Ein ungewöhnliches Stück ist das erste Impromptu in c-Moll. Beginnend mit einem lange ausgehaltenen Ton entwickelt Schubert eine einstimmige Melodie, die in einer Terzenbewegung auf und ab kreist, und die er dann in einen vierstimmigen Choral einbettet. Der Marschrhythmus in dieser dunklen Tonart c-Moll, wohl ein Trauermarsch, verleiht dem ganzen eine gespannte Atmosphäre, etwas Unausweichliches. Blockartig und übergangslos erklingen einstimmige, bläserchoralartige Passagen nebeneinander. Die Wechsel der Tonarten sind jäh und unvermittelt. Wie aus der Erinnerung erscheint später das Motiv in As-Dur, der Tonart des Traumes und der Sehnsucht. Im ganzen Verlauf werden die Kontraste gesteigert und variiert bis zur überraschenden Wendung nach C-Dur, welches völlig instabil, immer wieder ins Moll abgleitet. Selten findet sich in einer Komposition so ein dichtes Nebeneinander von C-Dur und c-Moll auf so engem Raum. Das erste Impromptu endet in Dur, ohne diese unwirkliche Stimmung zu verlassen.

Im Gegensatz zum Marschrhythmus des ersten Impromptus liegt dem zweiten Impromptu in Es-Dur ein Dreiertakt zugrunde, dessen zweiter Schlag immer mit einer Betonung versehen ist; wie ein Glockenschlag, der immer dem schweren ersten Schlag antwortet. Dieser Rhythmus in Verbindung mit den perlenden Läufen der rechten Hand, die mit einer Terz, die alle vier Impromptus motivisch verbindet, beginnen, verleiht dem Es-Dur Impromptu seine charakteristische Note. Im Mittelteil steigert Schubert die Glockenschläge dynamisch mit doppelten Sforzati, die in der Coda das Stück endgültig in abstürzenden es-Moll Läufen enden lassen.

Das dritte Impromptu verwendet in der Melodiestimme, die diesmal durch die fallende Terz charakterisiert wird, den Schubert'schen "Wandererrhythmus", kombiniert mit einer durchgehenden Triolenbewegung. Dieses unerbittliche Bewegungsmuster hält Schubert auch in diesem langsamen Tempo bis zum Ende durch. Wieder führen melodische Wendungen in den Nebenstimmen vor allem durch fallende Terzen, etwa anfangs von ges nach es, zu schwerwiegenden harmonischen Veränderungen, die dem Werk eine "traumwandlerische Unsicherheit" einflössen.

Abgeschlossen wird der Zyklus vom As-Dur Impromptu, welches harmonisch wie eine unbeantwortete Frage beginnt. Die as-Moll Akkordbrechung führt in die Dominante nach Es-Dur als stehender Akkord, der ohne Auflösung in eine Pause mündet. Es folgt ein Motiv mit einer abwärtsgerichteten Terzbewegung, die kaum als Antwort auf diese Frage verstanden werden kann. Rhythmisch schreibt Schubert in Analogie zum zweiten Impromptu wieder betonte, lang liegende Notenwerte auf den zweiten Schlag. Mit diesen Mitteln, die konsequent einen musikalischen Charakter entwickeln, entstehen bei Schubert Meisterwerke in Vollendung. Im Mittelteil in cis-Moll setzt er den liegenbleibenden zweiten Schlag in der Melodielinie ein und verbindet diese in sich kreisende Melodiebewegung mit pochenden Achtelakkorden der linken Hand. Nach der Wiederholung des Anfangs mit den fragenden Gesten endet der Zyklus mit zwei lauten Akkorden, die uns verdeutlichen: "jetzt ist Schluss".

Die sogenannte "Wanderer Fantasie" ist fast fünf Jahre früher, zwischen 1822 und 1823, entstanden. "Die Sonne dünkt mich hier so kalt.." lautet der Text der Liedzeile des Schubert Liedes "Der Wanderer", dem das Thema des zweiten Satzes zugrunde liegt, das wiederum den zentralen Variationensatz des Werkes bildet. Es ist ein kühnes, orchestral angelegtes und bis zu dieser Zeit einzigartiges Werk, dessen vier Sätze aus einem einzigen rhythmischen Motiv aufgebaut sind, und das ohne Pause zu einem Ganzen zusammengesetzt ist. Obwohl der Titel "Wanderer Fantasie" nicht von Schubert stammt, liegt durch den thematischen Kern zum Lied "Der Wanderer" der Bezug nahe. Dieses rhythmisch prägnante Muster verwendet Schubert häufig auch in anderen Werken. Das Wandern ohne Unterlass, ohne Halt, das unaufhörliche Fliessen reisst alles mit sich. Es ist das Wandern unseres Lebens, der unerbittliche Fluss der Zeit - die Zeit, die als Symbol in den Künsten am besten musikalisch darstellbar ist. Vielleicht wird das Wandern durch Träume wie im 2. Satz unterbrochen, aber dieser unbändigen Kraft können wir uns nicht entziehen. Am Ende des dritten Satzes schreibt Schubert eine ungeheure Klangsteigerung, die wohl die damaligen Instrumente überfordert, und die in einen in Oktaven geführten fugierten vierten Satz mündet, der alle Register der Klangentfaltung nutzt. Zerlegungen über die ganze Klaviatur, Akkordtremoli, und zahlreiche Oktavengänge führen in einen unbändigen C-Dur Klangrausch.

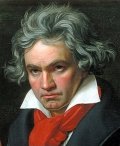

Franz Vorraber im November 2007

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.